2018年11月20日

メディア・アートに触れて自分の仕事を考える アルス・エレクトロニカ 2018 を訪れて

デザイナーの小野木です。今年の3月からデザイン部の部長を退任し、デザイナーとしての幅を広げようと新しい仕事や経験をさせていただいています。その中で毎年9月に行われている「Ars Electronica(アルス・エレクトロニカ)以下アルス」の視察の話があり、今年初めて参加させていただきました。

アルスはアート・テクノロジー・社会の祭典で、毎年世界各国のメディアアーティストが集まります。歴史も深く1979年から音楽のフェスティバルとして始まっており、毎年テーマを変えて開催。今年のテーマは「ERROR」。

今年の作品の様子などは他の Web サイトでも見つかると思うので、私自身がアルスを通して何を思い、感じたのかを報告をかねてお伝えしたいと思います。

リンツという場所とアルス・エレクトロニカ

日本から14時間ほどで、オーストリアの地方都市であるリンツに到着。印象としては街並みに歴史があり、建物は高くないので空が広く感じます。広場に抜けると緑地がひろがり、自然と都市のバランスがとれた良い雰囲気です。到着した時にはアルスの開催期間に既に入っていましたが、町全体はのんびりした雰囲気で、世界的なアートの祭典が行われているとは思いませんでした。

歴史が感じられる建物がいくつもあり、人々は何か目的があるわけでもなく散歩しているようにも見える、のんびりした印象

アルスの会場はいくつかあり「ポストシティ」という郵便局集配所跡地をメイン会場に、受賞作品の並ぶ「OKセンター」、市民にオープンなラボを展開する「アルスエレクトロニカ・センター」、そのほかに教会を使った展示スペースやミュージアムなどが点在します。1日あれば大体の地理感は理解できますし、アルス開催中はパスチケットを持っていればトラム(路面電車)乗り放題なので、思い立ったタイミングで観にいきたい展示へすぐ足を運ぶことができます。

到着後初日には最大の会場であるポストシティへ入りましたが、「はい!ここから別世界です」というイベントならではの仕切り感が、良い意味で感じられませんでした。メインストリートに展示が点在しているのも手伝ってか、街からポストシティの奥まで、アートとテクノロジーの濃度がグラデーションしていくようなシームレスな雰囲気が好印象でした。

東京の情報の多さや密度も悪くはありませんが、リンツのバランス感覚を知ってしまうと、改めて東京がいかにノイズが多く、市民にとってクローズな場所なんだろうと感じました。

ポストシティ入り口

メディア・アートを肌で触れて考え直したこと

ポストシティはとても1日でまわりきれる広さではなく迷路のよう。その至る所にメディア・アートが展示されています。僕のイメージはデジタル技術を使って、動きや光などを使ってアートを伝えるもの…程度にしかメディア・アートを捉えていませんでしたが、完全にアナログなものや、バイオテクノロジーによるプロジェクト、そもそも無形の仕組みのようなものまで、広くアートとして捉えているようでした。

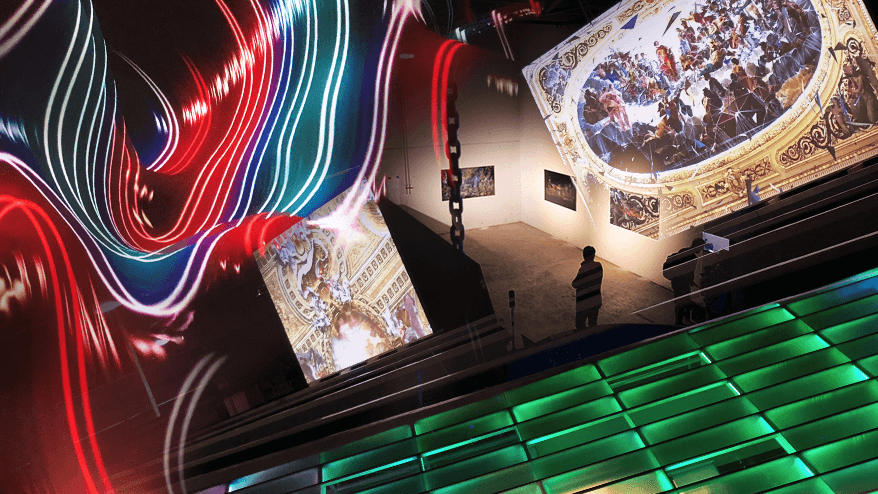

広大なポストシティ内部。

私はほぼ「アート初心者」です。デザインには「そうする理由」が必ずあるので、私はロジックのあるデザインが好きです。アートはとっつきにくいイメージがあり敬遠していましたが、事前に観たい作品などを少し予習していたためか、アートって深くて、とても面白いんだと改めて感じることができました。メディア・アートは特にテクノロジーの側面も強いので、ロジック好きには仕組みとして楽しめる良さもあり、すんなり入ってくる感じがあります。

たくさんの作品を観ましたが、たぶん一生忘れないだろうという作品は、OKセンターに展示されていた「La Chute」というアニメーション作品。約4,000枚の水彩画を、コンピューター処理で組み合わせ・ループを施し、天使と地獄の様子をなんとも言えない絶望感で訴えかけてきます。

アートとデザインは全く別のものですが「表現する」ということにおいては、重複する部分もありそうです。ただデザインは「人が使う(観る)道具」という前提があるため、表現自体が目的にならないと常々思っています。逆にアートってとてもピュアで人間の野生の部分に触れてくるというか…その感覚が心地よくもあり、自分のデザインという仕事ももっと楽しんでしまっていいのでは?なんて思いながら場内を歩きました。

人間の倫理を問うものから、黒魔術的なものまで、ポストシティは地下に潜るほどディープなテーマで訴えてくるものが多くなる。

ポストシティ1Fには、子供と一緒に家族で楽しめる、体験型展示スペースやラボも併設。これからの子供たちはやっぱりプログラミングやファブリケーションは当たり前のことなのだと強く感じたひとコマです。日本国内でもデジタルファブリケーションのフェスや展示会などは開催されているので、改めて自分の娘もテクノロジーが可能にする表現の幅を小さいうちから触れさせておきたいと思いました。

子供も大人も楽しめるラボスペースなども充実。子供もテクノロジーに触れられる機会を自然に提供できるのがアルスならでは。

アートと呼べるかわかりませんが、スタートアップ系のプロジェクトや大学の研究機関が実験的に行なっているものもいくつかありました。デザイナーとしてはこちらのほうが、社会に実装されていく未来が見えるのでわかりやすい印象。未来を感じます。例えば「3Dプリンターで橋をつくる」プロジェクト。強度などの問題もあり、まだ実験的ではありますが、未来は想像のさらに先を行っていると感じる象徴のように感じました。

ポストシティから離れ、メインストリートから少し入ったところに教会があり、ここでもインスタレーションが行われていました。作品自体はアナグリフ(赤と青のメガネのやつ)を使った立体視なのでそこまで新しさは感じませんでしたが、ゴシック建築の内部に展示してしまうマインドに惹かれました。厳粛な空間とテクノロジーを使ったアートのコントラストが素晴らしく、場を上手に利用するものづくりは、これからの地方ブランディングでも必要な概念だなと日本と重ね合わせて考えてしまいました。

教会の外観と中のインスタレーションの様子

こちらは余談ですが、レントス美術館にも足を運びました。こちらはメディア・アートではない、いわゆる「美術館」で古いものから現代アートまであり、クリムトの作品も展示されています。リンツ市民にとってみると、アルスというアートとテクノロジーの祭典がある街で、やや古臭い印象を持つ人も多いようですが、私はとても大事だと感じました。デザインもアートも詳しくはないですが、やっぱり社会背景や歴史の中でデザインもアートも生まれているわけで、アルスという最先端を担う街として、アート史を語る場所がある事自体が、街としての厚みを持たせていると作品を観て思うのです。

レントス美術館内部

オープンスペースと教育

ドナウ川沿いのアルスエレクトロニカ・センターは3DプリンターやVRの歴史などがわかる博物館のようなもので、ラボも併設されていて、市民のだれでも利用可能なオープンスペースとなっています。僕が往訪したときにも中学生の団体が見学に来ていたのが印象的でした。リンツというコンパクトシティで、このようなテクノロジーのミュージアムが常設されているのは、市民にとってアートと技術が身近に感じられるし、浸透しやすそうだなと感じました。学校の教員もここを利用し、技術を持ち帰って自身の教育に活かす構図もあるようです。

ここではインフォトレーナーという従業員がいます。アルス期間中はいたるところにインフォトレーナーが常駐しており、きちんと教育をされた上で、来場客に技術や作品の背景の説明を行います。彼らは街をよくすることや技術やアートに対してオープンな精神を持っており、運営側が「インフォトレーナーこそアルス・エレクトロニカのヒーロー」というほどの重要な役割を担っています。

下のオレンジのジャケットを来たおばあちゃんもインフォトレーナー。こういった年配の方までが来場客へアートやテクノロジーについて語ることのできるリンツという街が、如何に稀有な街であるかがわかるかと思います。

アルスエレクトロニカセンターに常設されているオープンスペース。さまざまな知識を手に入れて、ものづくりに活かすことができる。

アルスを通して、自分の仕事を見つめなおす

今までデザイナーとして10年以上生きてきたので、アートは全く詳しくありません。見るのは好きなのですが自分の能力以上の理解できない何かがあり、目を背けて来てしまっていた側面もあります。

デザイナーっていろんな意味を包括しているので、定義は難しいですが、少なくとも僕が行なっている仕事は「ものづくり」です。Webデザインにしてもそう。視覚導線を考え、どのように指で操作し、ビジュアルでユーザーにどんな感情を届けるか…要は必然性があり、理由があることが大事。人が「使う」ものだから社会に密接に紐づいているものだと思っていました。じゃあアートはどうなんだろう?と。

しかし、今回アルスを訪れて考えを改めました。未来に希望がもてる作品、実験的で可能性が垣間見れる作品、一見怖いけど社会について考えてしまう作品…様々な作品が僕の心を揺さぶってきました。

今現在、出向先でお世話になっている方からこんなことを言われました。「アートこそ社会に密接に紐づいている。アートは世界の問題や考えを人に“問う”ことで社会に影響している」。

僕はデザイナーですが、もっと何を社会に問うのか?という目線で自分の仕事やものづくりにプライドをもって、考え直すべきなのかなと思いました。目の前の仕事に対してどう取り組むか。その大切なヒントを今回のアルスの視察で得ることができたと思っています。

今回は徳島県神山町の視察の一貫で、博報堂クリエイティブプロデューサーの鷲尾 和彦さんとご一緒させていただきました。鷲尾さんのおかげでアルスの社会背景や普段お会いできない現地関係者とのインタビューにも同席することができ、非常に深い内容での視察となりました。この場を借りて御礼申し上げます。

鷲尾 和彦(著)、アルスエレクトロニカ、博報堂『アルスエレクトロニカの挑戦: なぜオーストリアの地方都市で行われるアートフェスティバルに、世界中から人々が集まるのか』学芸出版社 (2017/4/28)(Amazon) (Amazon)