2025年01月15日

感覚を総動員する仕事をして、もっと未知の世界を知りたい。デザイナー/プログラマー・林洋介

こんにちは、京都で暮らしているライターの杉本です。

食欲も芸術も読書もするひまないほど短い秋が終わって、寒くなったと思えばもう1月も半分過ぎてしまいましたね。

昨年10月、HAUSユニットの林洋介さんにインタビューをしました。

HAUSユニットがモノサスに参画したのは2023年春。でも、実は洋介さんは7年前(2017年)に、連載「めぐるものさし」の記事に登場していただいていて。さらには、20年近く前から代表の眞鍋(太一)さんと一緒に仕事をしていたそうです。

ものさすサイトのリニューアル会議でたまにご一緒するのですが、洋介さんが口を開くとなんだかワクワクしてくるんですよね。洋介さんってどんな人で、何がどうなって今モノサスにいるのか。洋介さんの仕事や働き方を知りたくて、がっつりお話を聞かせていただきました。

会社員を3年やってフリーランスに

杉本 今までどういう仕事をしてきて、モノサスに参画することになったのかを伺ってもいいですか。

林 新卒入社した会社の同じ部署に、眞鍋さんと(山内)真さんがいたんですよね。(前代表の)林さん、龍田(祥広)さんも遊びに来ていました。なんだかんだで3年くらい経ったとき、会社を辞めてフリーランスになったんです。当時は、3年くらい師匠みたいな人について独立する流れがあったので、「やれるのでは?」と思って。フリーランスのデザイナー兼プログラマーとして仕事をしていたんですけど、面白い仕事はあるけどお金にはならない。これはサステナブルじゃないなと思ってドワンゴの研究開発部に就職しました。自分で作品をつくってネットにアップしていたら、見てくれている人がドワンゴに誘ってくれたんですね。

研究開発部は、みんな、仕事でプログラムを書いて、息抜きにもプログラムを書くような人たちで、すごい面白かったです。超自由だったし。僕は電子書籍リーダーのUIデザインやUIプログラミングをしていました。エンジニアリング的にはすごいしっかりしていたので、正しいエンジニアリング、プログラミングの考え方やエンジニアの働き方も体験できました。

だけど、ソーシャルゲームが流行りはじめると、各社エンジニアを採用するために待遇が良くなっていって、徐々にチームから人が抜けていったんですよ。どの言語で、どういう技術に挑戦できるかみたいなことがエンジニアのモチベーションとしては大きくて。そういう考え方もあるのかと僕的には衝撃でした。

はみだせない仕事って物足りない

杉本 その後、スクウェアエニックス(以下、スクエニ)に転職されたんですよね。

林 はい。本当はスマートフォンのゲームとか小さいプロジェクトをやりたかったんですけど、転職エージェントに紹介されて面接に行ったらAAAタイトルのプロジェクトだったんです。

杉本 どうでした?誰もが知っているゲームタイトルの制作に関わるのは。

林 めちゃくちゃ勉強になりました。巨大なゲームだから、世界設定班、アイテム班、僕がいたUI班などに分かれて制作していて、普通のゲームならディレクターをするような人が各班のリーダーをしているんです。同時に、仕事の範囲は明確に決まっていてはみ出せない。それはそれでわかりやすいし、質のためには仕方ないんだけど僕的にはうまく動けなかった。色んな新しい技術や考え方が出てくる中で「自分はこのままでいいんだろうか」と焦るところがあって。

ネット業界では、ネットで情報を得たり情報発信をするのが当たり前で、もっと開かれていました。今はだいぶ変わって来ていますが、ゲームは秘密にしないといけないことが多く、業界内のカンファレンス以外は外に情報を出さないし外の情報も取り入れない、クローズドな世界だったんですね。辞めた後は、もう一度フリーランスとして仕事をするようになって、モノサスが東北でやっていたプロジェクトに入れてもらったりしてました。

杉本 なるほど、その頃に「めぐるものさし」に登場していただいたんですね。フリーランスって、仕事を一緒にする仲間や発注してくれるクライアントとのつながりが大切ですよね。どんなふうにお仕事をされていたんですか。

林 エンジニアは横のつながりが強くて、先に転職していた人が仕事や会社を紹介してくれました。他にも、学生時代の友だちや眞鍋さんのようにずっと見てくれている人がいたり、グラフィックデザイナーの妻もWebが必要なときに声をかけてくれたり。一緒に仕事をするとまた新しい人と知り合うので、仕事が仕事を呼ぶ感じですね。

転職エージェンシーで自分の市場価値を測る

杉本 洋介さんの仕事は、デザインだけ、プログラムだけではないというか。ハマったらめちゃくちゃ面白いことをしてくれる感じがします。だからこそ、洋介さんをよくわかっている人に出会わないといけないんじゃないかな、と。

林 ああ、そうですね。全部リファラル(referral)というか、基本的に全部人のつながり。もし、自分が素の状態でエンジニアやデザイナーとして採用試験を受けても、採用されないと思います。たぶん、今の一般的なジョブディスクリプションで求められるエンジニアリング力やUIデザイナーの基準に対して期待に応えられる自信はないです。

杉本 そう思っているのに、転職エージェンシーを使われたのが興味深いです。自分のことは一般的な基準で測れないと思っているのになぜ?

林 自分の市場価値を測ってみたいと思ったんですよ。自分がどれくらいできるかを試して、全然ダメならすぐクビになるだろうし。外資系の転職エージェンシーに行って英語でレジメを書いたりして、ちょっとゲームみたいな感覚でやっていました。

杉本 業界的には「スクエニ行くの?すげー!!」みたいな感じですよね。

林 なりますよね。ただ、当時はトリプルAタイトルのゲームをつくるのは時代遅れだというノリもあったし、そのタイトル自体も一度失敗して作り直すタイミングだったので、僕みたいな未経験者も入れたんです。

杉本 きっと、今までに面白い方たちとたくさん出会われていると思うのですが、そのなかでなぜHAUSのメンバーと一緒にやろうと思ったんですか?

林 稲福さんは学生時代から知っていたんです。ネットでプログラミングの情報交換をするコミュニティや、インカレみたいな場所で会っていて、卒業してからも一緒に展示をしたり、飲み会だったりで顔を合わせることがありました。竹田さんともずっとネット上で知り合っていて、共通の知人もいてフリーランスのときには互いに仕事をお願いしあう関係でした。竹田さんと稲福さんは同じ場所で働いていたこともあり、竹田さんが会社をつくるときに僕らに声をかけてくれたんですね。僕はひとりで会社をつくることは意識していたけど、誰かとつくるイメージはあまりありませんでしたど。だから、HAUSは3人とも役員というかたちにしました。

改装前のHAUSオフィスにて(右奥、竹田さん、右手前、稲福さん)

改装前のHAUSオフィスにて(右奥、竹田さん、右手前、稲福さん)

社会の仕組みを知る実験を繰り返す

杉本 会社員、フリーランスを経験した後、自分の会社をつくって働くってどんな感じでしたか?

林 この世の中の仕組みとしての株式会社を知りたくてやってみたところもあって、その勉強にはなったからすごい面白かったです。ただ、一つひとつ決めないといけないことが膨大にあって大変でした。経理もちゃんとしないといけないし、お金の使い方もフリーのときより気にしないといけない。みんな遠慮しちゃって経費を使わないんですよ。

杉本 いい人たちですね(笑)。

林 いい人すぎて経費を使わないんです。必要なものを自分で買って、税金を払っているとどんどん貧乏になっていくんですよ(笑)。本当に資本主義的な考え方が無理だし向いてないなって。いずれ経営に強い人が入ってきてうまくいくといいなと思っていて、それも含めて眞鍋さんたちに相談したら「一緒にやらない?」って話になって。モノサスに入ることになったんです。

杉本 モノサスに参画してどうでしたか?

林 僕が思い描いていた感じに近いかなって気はしています。会社としてHAUSを続けていても、3人が歳をとって体力も衰え、仕事をくれる同世代の人たちは発注する立場ではなくなると、仕事も減ってしまうだろうなって予測があって。どこかの会社にチームごと所属するか、みんなが先生になるのがいいのかなとちょっと思っていたから、僕としてはある意味で既定路線でした。何年後かにHAUSを会社に戻すのか、そのままにするのか、なくすのかはまだ考え中です。

モノサスは、今まで経験した会社に比べたらかなり自由ですよ。モノサスは「この制度はおかしくないですか?」と言うと、議論をして調整できます。また、会社の規模としても大きすぎないから、みんなが思ったことをみんなで話し合えるのもいいなと思います。

杉本 モノサスに入って1年半、案件の自由度やスケール感に変化はありますか?

林 HAUSでやっていた仕事は、良くも悪くも人のつながりでできているから、会議がすごい長かったんです。契約書も交わさない場合があるし、営業もあまりちゃんとしないから浮き沈みがありました。モノサスに来てから、ある程度見積もりや予算の達成率など数字を追うようになり、スケジュールも引きやすくなって仕事のやり方が整ってきた感じがします。あと、仕事が届く範囲が広がったこともうれしいです。僕には、ものすごいマスを相手にして影響力のある仕事をしたい部分もあるから。

2020年にはモノサス × HAUS による新しい学びの場『非常勤講師特論』も開催されました。

2020年にはモノサス × HAUS による新しい学びの場『非常勤講師特論』も開催されました。

HAUS、そしてモノサスの風穴を開ける存在

杉本 モノサスでのHAUSのみなさんの働き方は?

林 基本的には変わってないと思いますが、竹田さんはデザインのより根本的な領域を扱うようになって、稲福は技術的な困りごとの相談を受けている感じですかね。

杉本 おふたりが、稲福さんという存在をとても大事にしているイメージがあります。

林 そう、稲福は、僕らHAUSの不可能を可能にする存在です。彼はエンジニアとしてすごく能力が高いけど、その力を活かせる仕事が常にあるかというとそうじゃない。でも、絶対的に稲福にしかできない仕事があるんです。特に美術の場合は、現場や業界で活動し続けていることが大事で、急に大きな仕事が来たりします。そういうのって、単純な売上に換算できないものとして、すごい重要だなと思っているんです。目標売上はHAUSとしてクリアできているし、会社としてもそのやり方を理解してくれようとしているんだなと思います。

杉本 美術を含めたアートの領域は、失われてしまったらこの社会が死んでしまうくらい大事だけど、四半期決算のような指標でジャッジできない。その領域を持ち込んだHAUSの存在が、モノサスという会社に風穴を開けていくような気がしています。洋介さんたちは、仕事の話をしていても「どんなふうにも考えられるよ」と自由でオープンですよね。

林 いろんな人の意見が入った方が面白くなるから、なるべくオープンであるようにしているので。自分ひとりで決めるより、なんとなく自然発生的に決まっていくほうがいいなと思うから、そういう状況をつくるためにいろいろやっています。基本的にはほったらかしにして「よかったら使ってね」みたいにして、使われなくてもなんとも思わない。つくるのが好きだから、誰かが喜んでくれたらうれしい。それくらいの感じです。

杉本 いろんな人の意見を、柔らかく受けとめてかたちにしていくのが上手だなと思います。

林 取り入れたうえで、破綻なくいい感じにまとまるようにどうするか?を考えるのが好きなんだと思います。僕は、人に合わせて手を動かす範囲を決める。あるいは、プログラマーにしてはデザインができる、デザイナーにしてはコードが書けるみたいなポジションを取るようにするんですね。プロジェクトなり仕事がかたちになって世に出ることに対して、自分はコミットしようとしていると思います。

杉本 いつもはどんなやり方で仕事を進めていくんですか?

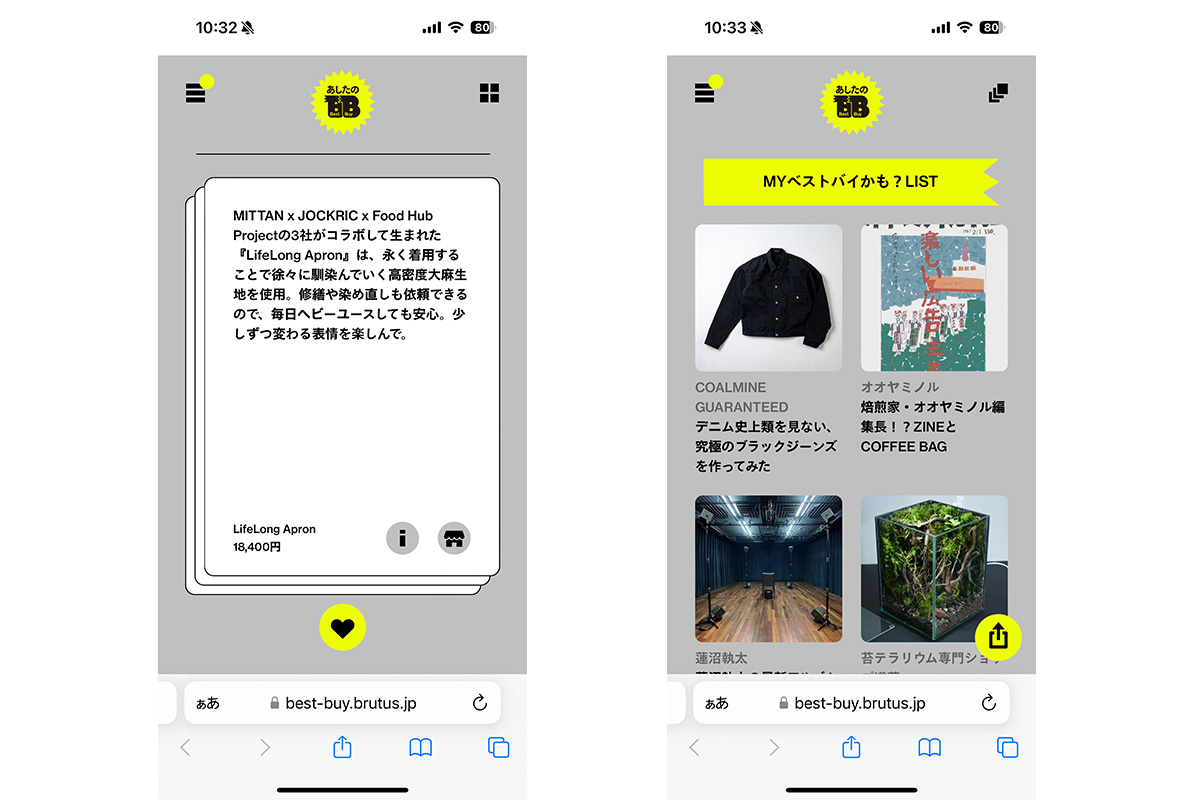

林 まず設計があって、構成案からワイヤーフレームをつくってコーディング......というより、なんとも思わないところから徐々に仕様が固まっていく、みたいな。僕は、荒くても動くものをつくってプロジェクトを進めるのが一番やりやすい。たとえば、BRUTUSの特集Webサイト「あしたのベストバイマーケット」を制作したときは、言われたアイデアをもとに動くものをプログラムして、それを元にして調整していきました。「ああ、この感じ」「これでもうちょっとデザインをこうしたい」とか、みんなであーだこーだ言いながら進めてうまくいくと、すごくいいなって思います。

杉本 まずイメージを共有してから完成に向かっていくんですね。クライアントやユーザーといっしょにつくっていくプロセスを共有することにも喜びがあるんですね。

林 たぶんそうだと思います。自分はそういうやり方でものをつくる人たちとやってきたから、あまり齟齬がなかったというのもありますね。

自分たちの仕事に共感する人を増やしていく

杉本 モノサスでものづくりする環境が整ったところで、これからの仕事について、ご自身がどうなりたいかも含めて考えていることはありますか?

林 自分たちのやり方や考え方に共感できる人を増やしていきたくて。そういう仕事が増えるといいなというところですかね。美術やゲームの分野の仕事もやりたいと思っているけれど、基本的には楽しいメンバーとやればどんな仕事でも楽しめるところもあるし、仕事を通して自分の知見が広まってきた感覚はあるので、もっと未知の仕事をしたいです。

杉本 さきほど話していただいた、洋介さんのものづくりが効く人は意外なところにもいるだろうなと思います。

林 たぶん、もっといろんな感覚を総動員したいっていうのがありますよね。世の中では、言語的なコミュニケーション能力や何かを言語化することでうまくいくと思われています。それもひとつなんですけど、今はそういう人たちが優位な社会になっているよっていうだけで。そこから取りこぼされている面白い人たちはすごくたくさんいる。その人たちもみんなで巻き込んでやっていけるといいなって思います。

杉本 洋介さんは、社内でコーダー勉強会をやっていますけど、人に教えるのもわりと好きなんですか?

林 手取り足取り教えて導くみたいなのはできないけど、もっている知識やアイデア、技術をシェアしようという気持ちはあります。むしろ、知っていることやうまくいったことはシェアしたい。厳密に言えば自分だけで作り出したものなんてないし。単に気持ち悪いのかな?自分だけが知っているものがあって、他の人に教えないことで自分が利益を得るみたいなのは、フェアさを感じないというか。自分で考えることも大切だけど、自分が知っていることを聞かれたら全部答えます。

杉本 自分の代替不可能性って、どこに感じていますか?

林 自分のおもしろさに、絶対に自信があるかもしれない(笑)。技術力はもっと高い人がいるし、デザインももっと上手な人がいるだろうけど、「この人と仕事をしたら面白い」って思ってもらえるっていうところじゃないかな。AIに置き換わらないためにどうするかというと、人間自体がもっと面白くなるってことじゃないかと思っています。

杉本 デジタルな仕事をしているけれど、仕事は人のつながりだし、人間の感覚をベースに人を巻き込んでいくし、そういう意味ではすごくアナログですよね。

林 すごく人間くさい感じでやってますね。自分自身も、周りのコミュニティもそんな感じ。だからこそ、そういう人たちがデジタル技術を使いたいってなったときに、声をかける相手としてちょうどいいところにいる、みたいな。

杉本 ありがとうございます。面白くて、つい長々と聞いてしまいました。これからも洋介さんとHAUSのお仕事を楽しみにしています。

インタビューを終えた後に、一緒に聞いていた(山田)真綺ちゃんに「どうだった?」と聞くと、「すごい、人間ぽーい!」としみじみ言っていました。「えっ、人間ぽくないと思ってたの?」と洋介さんはびっくりしていましたけど(笑)。真綺ちゃんは「もっとロジカルで、感情で動かなさそう」な印象をもっていたそうです。

ふたりの会話を聞いていて「感情や感覚のないものづくりって、成立するのかな?」とふと考えて、いやそんなこと無理だろうなと思いました。どんな技術にもどんなロジックにも感情はこもっているし、それは感覚をもって受け取られている。その事実を押し込めてしまうと、どこか息苦しくなっちゃうんじゃないだろうか、とわたしは思っています。

HAUSという存在は、モノサスの仕事や文化をどんなふうに耕していくのかーーものさすサイトでは、HAUSが関わるお仕事を少しずつ紹介していきたいと思います。どうぞお楽しみに!